不妊・妊婦の豆知識

| [Vol.183] <<<次の記事 前の記事>>> バックナンバーはこちら |

陽気に満ちた夏は 水と気を補いながら いきいき活動

強い日差しのパワーを浴びた草木が、力強く枝葉を伸ばしていくように、人も一層活動的になります。気温の上昇に伴って満ち溢れていくエネルギーは活力を与えてくれますが、その一方体力や気力を消耗させてしまうことも。なぜなら、人は活発になるほど汗をかき、体の余分な熱を発散させていきますが、その汗からは「水」だけでなく「気」もいっしょに流れ出てしまうからです。とはいえ、汗をかかずに熱をため込めば体の負担に・・・。バテないためには適度に汗をかき、頑張りすぎたり、無理をしないことが大切です。

夏はこころも体も活動的になりますが、ここで負荷がかかるのが「心(しん)」です。心は、血(けつ)を全身に巡らせる役割がありますが、体が活発になればなるほど、その仕事量が増えて疲労が蓄積。さらに追い打ちをかけるのが暑さです。体は暑さによって生まれた余分な熱を外に出すために汗をかきますが、その汗で水と気が失われます。すると、血の巡りは悪くなり、心は一層の頑張りを強いられるのです。

夏の体調・こころ・すこやかに過ごすコツ

夏の体調

心が疲労すると、動悸や息切れ、不整脈などがおこりやすくなります。さらに熱がこもり、熱中症や口の渇き、ほてり、たくさん汗をかいたことによる疲労感。日本の場合、湿気も加わるため、胃腸の不調や重だるさなども多くみられます。

また、、冷房や冷たいものの飲みすぎによる冷えや食欲不振なども夏を代表する不調です。

夏のこころ

感情や思考のコントロールも心の重要な役目。その心が弱る夏は、頭がぼーっとしたり、なんとなく苛立ったり、モヤモヤしたり。また、、人は暑いとそれだけでイライラしがちですが、イライラすれば更に暑く感じる。そんな悪循環は、こころと体に負担をかけます。外は暑くても、こころは涼やかでいることを意識しましょう。

夏をすこやかに過ごすコツ

草木が元気に育つように、夏は体もいきいき活動することを好みます。体に熱をこもらせないために、適度に動き汗をかくことはすこやかに過ごすための秘訣です。ただし、汗のかき過ぎは体の負担に。また、適度に体を冷やすことも必要ですが、冷やしすぎれば不調を招きます。夏は何事もほどほどに。そして、こころ穏やかに過ごしましょう。

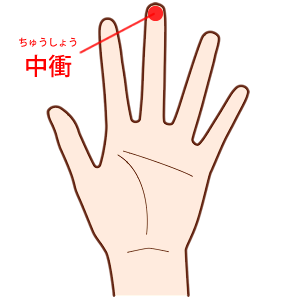

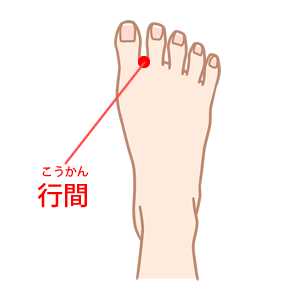

暑くてイライラしたら末端を刺激して余分な熱を逃がしましょう

イライラして誰かに当たってしまった。暑いとそんなこともあります。でも誰も悪くありません。夏のイライラは暑邪の仕業ですから。中医学では体に悪さをする外的要因を邪気と呼び、暑さの邪気を暑邪といいます。その暑邪が体に入ると熱が生まれ、その熱が頭に上ると、気が立ってしまうのです。イライラすれば熱が増し、さらにイライラ。そんな悪循環に陥る前にイライラを招く熱を逃がしましょう。指先の「中衝」や足の「行間」を刺激すると、滞っていた気が末端まで巡り、熱も分散していきます。誰かに当たるよりツボを押したほうが断然落ち着きますよ。

「中衝(ちゅうしょう)」を押す

≪位置≫

中指の腹の先端。

≪方法≫

反対の手の指先でつまむようにして軽く押すか、もむのがおすすめ。力を入れると痛いので注意。

「行間(こうかん)」を伸ばす

≪位置≫

足の第1趾と第2趾の間で、指のつけ根。

≪方法≫

第1趾と第2趾を持ち、横に軽く広げる。伸ばすことでツボを刺激する。

【プラスの養生】熱がこもる日のデザートはスイカが最適

漢方薬には熱中症による発熱やほてりを鎮める「白虎湯(びゃっことう)」という薬があります。それに匹敵するほど有効なことから「天然の白虎湯」とも称されるのがスイカ。体内の余分な熱を冷まし、ほてった体を癒してくれます。

汗をかくほどに口がカラカラ。唾液の分泌を促しうるおい補給を

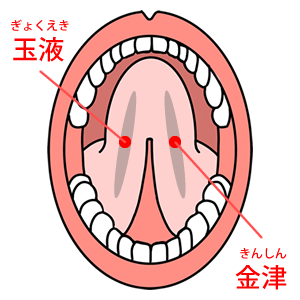

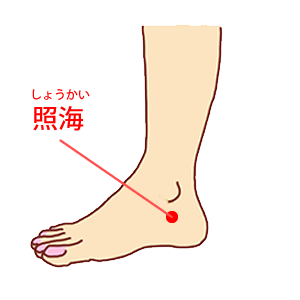

たくさん汗をかく夏は、体のうるおいが不足しがち。すると、人にとって大事なうるおいである唾液も減り、口の中も乾いてしまいます。唾液が減少すると、口腔内の細菌が繁殖しやすくなって、虫歯、歯周病、口臭などを引き起こしてしまうことも。そんな事態を防ぐためにも、ツボで唾液の分泌を促し、口のカラカラを防ぎましょう。まずは舌の裏側にある「玉液(ぎょくえき)」「金津(きんしん)」。ここを刺激すると、じわーっと唾液が湧いてきて、口の中がうるおいます。内くるぶし近くの「照海(しょうかい)」もうるおい補給のツボ。足元のツボですが、口腔内のうるおいを助けてくれます。

「玉液(ぎょくえき)」「金津(きんしん)」を刺激

≪位置≫

舌の裏側でやや浮き上がった静脈の上。左右でツボ名が異なり、自分側から見て中央のひだを挟んで左が金津、右が玉液。

≪方法≫

ツボに舌先を当てるのは難しいので、ガムを舌裏に入れて刺激するといい。舌先を舌のつけ根に当て、小刻みに動かすだけでも唾液の分泌が促せる。

「照海(しょうかい)」を押す

≪位置≫

内くるぶしのすぐ下のへこんだところ。

≪方法≫

かかと側から足をつかみ、ツボに親指を当てる。押す・離すを繰り返すといい。

【プラスの養生】トマトの甘みと酸味は唾液の分泌を促します

水分に加え、酸味、甘みも備えた食材は口はもちろん体をうるおす効果があります。レモンを口にすると、じわっと唾液が湧いてきますが、トマトやぶどうもこれに該当。トマトは体の熱を穏やかに冷ますという特性もあります。