不妊・妊婦の豆知識

| [Vol.190] <<<次の記事 前の記事>>> バックナンバーはこちら |

冬は「腎」の季節

冬に注意深くケアしたいのが「腎」です。

中医学では生命活動を維持するエネルギーを「精」といいますが、この精を貯蔵するのが腎の大きな役割。それに伴って、成長・発育、生殖機能などをつかさどるほか、水分代謝や老廃物のろ過、体や臓器を温める仕事もこなします。腎は寒さがとても苦手です。そのため寒さの邪気「寒邪」が体に入りやすい冬は、ダメージを受けて弱りやすいのです。

冬の体調

寒邪の最大の悪さは体を冷やすこと。そのため足腰や末端の冷えが起こりやすくなります。また、腎のダメージにより、物忘れ、抜け毛や白髪、頻尿、聴力や生殖機能の低下など老化に似た症状が現れます。

というのも、腎の精は加齢でも減っていくものだから。それに拍車をかけるのが寒邪。そのため冬は老化しやすい季節なのです。

冬のこころ

何かに怯えたり、ささいなことにビクッ。やたら不安になる。

そんな心境になりやすい季節。こういった感情は、腎やそれと関係の深い膀胱も弱らせてしまいます。不安や緊張がよぎるときにトイレに何度も行きたくなるのはこのためです。夜は特にネガティブになりがちですから、できるだけ昼間の暖かい時間に考えるようにしましょう。

冬をすこやかに過ごすコツ

冬は植物も動物も内にこもって静かに過ごします。人も活動的になりすぎずに、ゆったり暮らすのが理想。

せかせかした日々や激しい運動は腎に負担をかけてしまいます。ただ、血が滞りやすい季節なので、散歩など軽い運動はおすすめです。

また、寒さは腎の大敵なので、防寒と保温が大事。ツボ押しでもカイロなどの温めるツールを活用するといいでしょう。

もの忘れが多いのも冬のせい。頭部の巡りをよくしましょう

なんか忘れっぽい、思い出せない、考えがまとまらない。これは、脳に気や血がきちんと巡っていないために起こります。気や血が不足すると、ぼーっとしたり、思考が追いつかなかったり、体が省エネモードになっている冬には、誰にでも起こりがちなことです。

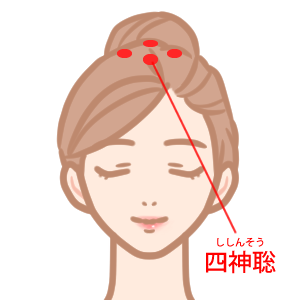

まずは、頭上の「四神聡」を刺激して、血や気の巡りを良くしましょう。「脳戸」「神庭」は頭に上った余分な熱を取り、脳にをすっきりさせます。もの忘れをしてしまう自分を責めてくよくよすると一層腎に負担をかけてしまうので、「冬のせい」と受け止めて悩まないようにしましょう。

「四神聡(ししんそう)」をたたく

≪位置≫

頭頂部の前後左右の四方を囲むようにある4つのツボ。それぞれ頭頂から親指幅1本分程度外側。

≪方法≫

人差し指・中指・薬指の腹を使い、リズムのある一定の強さでトントンとタッピング。首を少し前に傾けると刺激しやすい。

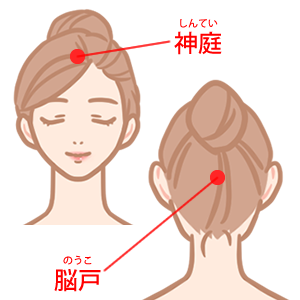

「神庭・脳戸(しんてい・のうこ)」を押す

≪位置≫

神庭 / 額の中心で、髪の生え際から小指幅1本分程度上。

脳戸 / 後頭部で体の中心。首から頭上部に上がってきたときにへこむところ。

≪方法≫

神庭 / 指の腹で軽く押す。タッピングも◎。

脳戸 / 頭を手で支えながら、親指をツボに当て、軽く押す。

【プラスの養生】くるみが脳の働きを助けます

中医学には「形が似ている食材でその臓を助ける」という教えがあり、そのことからも脳の形に似たくるみの健脳効果は有名です。とはいえ「似ているから」だけではありません。オメガ3脂肪酸など脳に良い成分が豊富です。

ジーという耳鳴り。改善のカギは足元にあります

ストレスなどで気が停滞すると、キーンと高音の耳鳴りが起こりやすくなりますが、冬になるとセミが鳴くようなジーという低音の耳鳴りが起こることがあります。

これは腎の弱りによるもの。腎の弱りは老化でもあるので、高齢になると季節を問わずこのタイプの耳鳴りが生じがちですが、冬の寒邪が腎にダメージを与えると老化が進んで、こういった耳鳴りを起こす人が増えるのです。耳の不調には、耳の穴の手前の「耳門」「聴宮」「聴会」の刺激が基本。耳の通りを改善し、聴こえをよくします。さらにこのタイプで大事なのは、腎のケアです。足元にある「太渓」は、腎の経絡上の気や血が集まるツボなので、押してその働きを促しましょう。

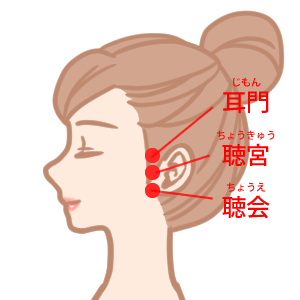

「耳門(じもん)・聴宮(ちょうきゅう)・聴会(ちょうえ)」を押す

≪位置≫

[耳門] 聴宮の少し上

[聴宮] 耳の穴手前の突起の前。口を大きくあけるとくぼむところ

[聴会] 聴宮の少し下

≪方法≫

耳の穴手前の帯を人差し指の腹で軽く押す。各ツボを長押ししたり、軽くさするのも◎。

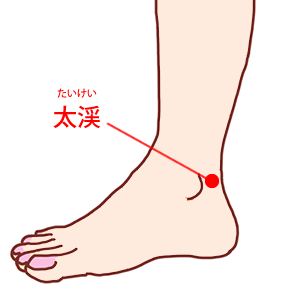

「太谿(たいけい)」を押す

≪位置≫

内くるぶしと、アキレス腱の間にあるくぼみ。

≪方法≫

床やイスに座り、反対の脚の太ももの上に足をのせる。ツボに親指の腹を当て、痛気持ちいい強さで押す。指の腹ですってもよい。

【プラスの養生】黒豆パワーで若々しさをキープ

腎の弱りに働くのは、黒い食べ物。おせち料理によく登場する黒豆もまさに!な食材です。黒豆は高い抗酸化作用をもつポリフェノールが豊富に含まれているので、アンチエイジング効果が期待できます。