不妊・妊婦の豆知識

| [Vol.186] <<<次の記事 前の記事>>> バックナンバーはこちら |

ひっそり佇む木々のように落ち着いた日々を

カラッと乾いた少し冷たい風が頬をかすめる秋。色づいた葉を徐々に落としていく木々を見ると、淋しくなったり、悲しくなったり・・・。でも、それはあなただけではありません。夏の暑さと湿気が去りゆくと、空気は次第に乾いていき、その感想は体だけでなく、こころのうるおいも奪っていきます。そしてセンチメンタルな気分にさせるのです。秋はうるおいを補うものを食べ、肺をいたわる養生を取り入れましょう。木々は活発な春夏とは対照的にひっそり佇みますが、人もまた落ち着いたリズムで過ごすのがいいでしょう。

乾燥性の便秘には腸の刺激と水分調節のツボでアプローチ

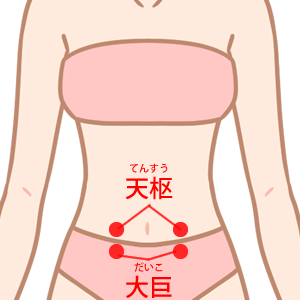

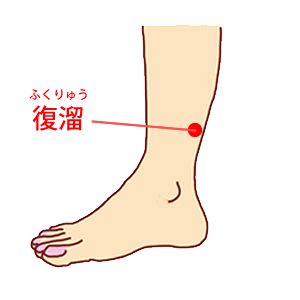

秋は便秘に悩む人がとても多くなります。というのも、うるおいが不足して体に余分な熱がこもると、腸も乾いてしまうから。その結果、便も乾いて硬くなり、出にくくなってしまうのです。おへそ周りの「天枢(てんすう)」「大巨(だいこ)」は、便秘の特効ツボ。腸に直結するツボなので、軽く圧をかけながら指で押すと、腸が動き出してくれます。水分を調節する「復溜(ふくりゅう)」も、乾燥性の便秘を助けるツボ。刺激することで、腸のうるおいを促すことができます。そしてこのタイプの便秘は体の余分な熱をとる「合谷(ごうこく)」「曲池(きょくち)」の刺激も必須です。

「天枢(てんすう)」「大巨(だいこ)」を押す

≪位置≫

[天枢] おへそから指幅3本分程度外側の左右。

[大巨] 天枢から指幅3本分程度下がったところ。

≪方法≫

指の腹をツボに当てる。指先をやや下に向け、軽く押すのを繰り返す。このツボも含めたおへそ周りを"の"の字にマッサージするのも◎。

「復溜(ふくりゅう)」を押す

≪位置≫

内くるぶしとアキレス腱の間にある「太渓(たいけい)」というツボから指3本分程度上がったところ。

≪方法≫

アキレス腱側から手を回し親指の腹をツボに当てる。押したり、指先をクルクル回しマッサージしてもいい。

【プラスの養生】食物繊維豊富ないちじくが便秘に効果的

いちじくは、肺にうるおいを与え肌の乾燥やのどの痛みなどもやわらげてくれます。また、胃腸の働きもととのえるので、便秘の改善にもうってつけ。そのままでももちろん、ジャムやコンポートにしてもおいしい。

ゾクっと悪寒…。かぜの気配を感じたら背中のツボを温めましょう

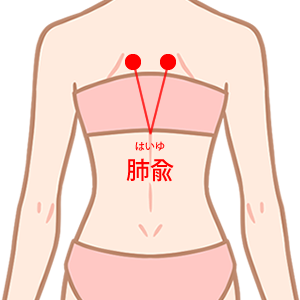

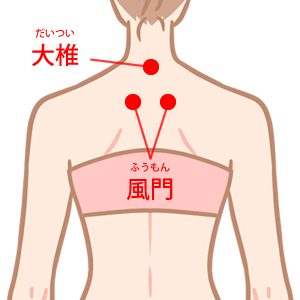

秋になり空気が乾燥すると、かぜをひく人が急増。中医学では、その原因は衛気の不足と考えます。衛気とは、バリアのように体表面を覆う"気"なのですが、肺が弱ると衛気も不足。すると体に風邪(ふうじゃ)という風の邪気がすっと入り込んで、かぜを引き起こすのです。かぜを防ぐためには、衛気を張り巡らせる、肺の働きを高めることが先決。背中の「肺兪(はいゆ)」は、肺を元気にするツボ。背中の「肺兪」は、肺を元気にするツボ。温めていたわりましょう¥「風門(ふうもん)」は、風邪の侵入口。ゾクッとしたらここを温め。侵入しかけた邪気を追い出します。首のつけ根にある「大椎(だいつい)」も、風邪を分散させるツボなのでセットで温めましょう。

肺兪(はいゆ)を温める

≪位置≫

大椎(本ページの下部参照)から背骨の山を3つ下に移動。そこから親指幅1本半分程度外側の左右。

≪方法≫

手が届きにくいのでカイロで温めるのがおすすめ。じんわり温まると呼吸も楽になる。

「風門(ふうもん)」「大椎(だいつい)」を温める

≪位置≫

[大椎] 首を前に倒したときに飛び出る骨の下。

[風門] 大椎から背骨の山を2つ下に移動。そこから親指幅1本半分程度外側の左右。

≪方法≫

手が届きにくい場所だが、ドライヤーを活用すると手軽に温められる。近づけすぎると火傷の原因になるので注意。

【プラスの養生】杏仁豆腐はうるおいのデザートです

人気のデザート杏仁豆腐。その素となる「杏仁」には肺をうるおす効果が期待できます。市販の杏仁豆腐にはアーモンドパウダーを使ったものもあるので、杏仁霜(きょうにんそう)(あんずの種の粉末)が使われているものを選びましょう。